"군자무소쟁(君子無所爭) 필야사호(必也射乎)", "군자(君子)는 경쟁하는 바가 없으나 활쏘기에서는 경쟁한다"는 뜻으로, 《논어(論語)》 팔

일(八佾)편 7章에 나오는 대목이다. 군자는 소인(小人:보통사람)과 다르게 경쟁하고 다투지 않아야 하는데도 활쏘기에서만은 경쟁한다고

하였는데 그 이유가 무엇일까. 활쏘기가 옛날에는 공동체의 생존경쟁을 담보하던 중요한 무기로써 호국(護國)의 한 방편이었기 때문일까.

공자가 말하는 활쏘기는 그런 차원과 다르다. 군자가 활쏘기에서 경쟁한다는 것은 활을 잘 쏘아서 남에게 이기는 차원의 경쟁이 아니라 활

을 쏘기 위한 절차상에서의 '예절을 지키는 행위'를 남과 경쟁한다는 의미이다. 활을 쏘기 위해 사대에 오르기 전 세 번 머리를 숙여 읍(揖)

하는 행위, 사대에서 내려와 상대를 기다려서 이긴 자가 읍(揖)하면 진 자로서 서서 술을 한잔 마시는 행위, 그러한 행위들을 예(禮)로써 온

화한 태도로 엄격하게 지키는 것을 잘하려고 경쟁한다는 것이다. 단순히 승부자체를 겨루는 보통사람(소인:小人)들의 경쟁과는 다르다. 활

쏘는 행위 자체보다는 활을 쏘기 위한 절차상에서의 예절을 강조하고 있다.

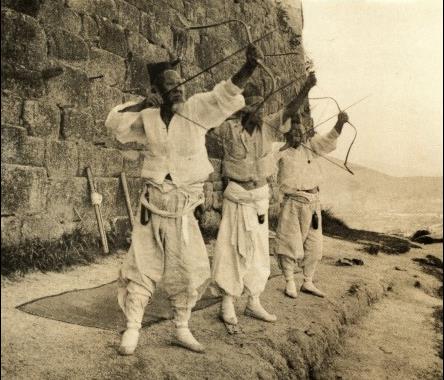

▲ 공자 영정 ▲ 19세기 선비들의 활쏘기

'예(禮)'란 '사람이 마땅히 지켜야 할 도리'를 말한다. 여기서의 '도리(道理)'란 크게 보면 자연의 이치에 맞게 사는 것도 포함하지만, 집단

을 이루어 모여 사는 사람들간 일정한 질서를 유지하게 하는 규칙이자 규범을 말한다. 사람들이 질서를 유지하고 화목하게 산다면 그 사람

들의 사회공동체는 건강한 사회를 이루고 있다고 봐도 된다. 질서유지는 혼란없는 세상을 뜻하므로 결국 예(禮)가 공동체의 약속으로 지켜

진다면, 그로 인해 건강해진 사회 속에서 살고 있는 사람들도 따라서 건강하게 살게 된다는 의미가 된다. 즉, 예(禮)는 바로 '건강한 삶'을 상

징한다고 보아도 무방할 것이다.

요즘에는 예(禮)를 지키며 사는 생활을 불편하고 귀찮게 여기는 사람들이 많은 것 같다. 경쟁사회가 되고 세상이 각박해지면서 그러한 생각

은 점점 확산되어 질서유지의 규칙인 예(禮)를 지키면 손해 본다고 생각하는 사람들이 늘어나고 있는 것이다. 그래서 예(禮)는 당연한 생활

규범이었음에도 불구하고 미풍양속이란 흔적으로만 남고 차츰 사라지면서 그 자리에는 엄격한 행정규율인 법(法)이 대체하고 있다.

법(法)이란 공공기관 격인 남이 나를 강제하는 수단이다. 예(禮)가 개인 스스로를 강제하는 것과는 다른데, 타율성을 지닌 법(法)은 자율성

을 지닌 예(禮)와는 완전히 다른 것이다. 인간은 타율적일 때 보다는 자율적일 때가 심리적으로 더 건강하다는 사실은 익히 알려져 있다. 그

래서 법(法) 보다는 예(禮)가 대표적인 규범으로 되어 있는 사회가 더 건강한 것이고 옛날이 오늘날에 비해 더 건강한 사회를 이루었을 것이

라는 추론도 가능하게 된다.

그렇다면 이제 답은 나왔다. 예(禮)를 강조하고 실천하는 행동을 하게 되면 건강함이 따라오게 된다. 그러한 것이 공자가 활쏘기를 경쟁하

는 이유일 것이다. 오늘날 우리도 활쏘기를 통해 건강한 사회, 건강한 심리를 이끌어 낼 수 있다는 의미도 된다. 굳이 활쏘기가 아니라 다른

스포츠를 통해서도 건강한 심리를 끌어낼 수도 있지 않으냐는 질문이 있을 수 있다. 물론 당연한 얘기지만, 다른 어떤 운동이나 스포츠를 보

더라도 우리의 전래 전통 활쏘기인 국궁(國弓)처럼 예절을 강조하는 운동이나 스포츠는 본 적이 없다. 그냥 경기로써의 규칙만 있을 뿐 예절

이라 보기가 어려운 것이다.

▲ 김홍도, 단원풍속도첩 '활쏘기'

우리의 전통 활쏘기인 국궁(國弓)에는 분명히 예절이 있다. 처음 활을 쏘는 활터인 사정(射亭)에 들어서 정간(亭間)에 고개 숙여 예를 표하

면서 사범이나 사원(射員)들에게 인사를 하고, 활을 처음 쏠 때도 순서에 의거하여 선배 사원(射員)부터 차례로 쏜다거나, 모르는 사원들간

에도 인사하고 정중하게 대한다거나 등등 굳이 활터에서 지켜야 할 9가지 계율인 '궁도구계훈(弓道九戒訓)'을 예로 들지 않아도 활 쏘는 행

위 속에 예절이 곳곳에 채워져 있는 것이다. 같은 활쏘기이지만 양궁(洋弓)에도 그러한가 보면 그렇지 않은 것 같다. 안면이 있는 선후배간

예절은 있을지 몰라도 서로 모르는 사람들간에 활 쏘는데 있어서 예절로 채워져 있다고 보기는 힘들다.

국궁은 예절운동, 예절스포츠라고 할 수 있다. 이 점이 우리 활쏘기의 매력이자 오늘날과 같이 예(禮)가 사라지고 법(法)이 판치는 사회공동

체에 반드시 전승되어야 할 중요한 문화전통인 것이다. 이렇듯 전통활쏘기 국궁은 사람의 마음건강에 도움되면서 또한 건강한 심리를 이루

어 건강한 사회에 기여할 수 있는 스포츠인 것이다. 건강한 마음 건강한 심리는 건강한 정신(精神)을 가져온다.

전통 활쏘기 국궁이 활 쏘는 절차에서 건강한 마음을 키운다면 직접 활을 쏘는 행위에서는 건강한 몸을 키운다고 과감히 말할 수 있다. "활

은 쏴 봐야 안다."는 말을 자주 듣게 되는데 역시 그 말은 일리가 있다. 무슨 과학적 장치인양 잔뜩 달려 있는 양궁 활과는 달리 그냥 매끈한

전통 활의 활쏘기는 얼핏 보면 장난감을 가지고 노는 놀이 같이 보이기 때문이다. 물론 직접 전통 활을 당겨 보고 화살을 날려 보면 장난 아

니라는 사실을 금방 알게 되겠지만 말이다. 양궁보다 훨씬 긴 사거리와 그 긴 사거리에 도달하게 하는 방법인 '사법(射法)'에서의 인체역학

과 파워감이라 할 '궁력(弓力)' 등을 감당해 보면 단순놀이가 아닌 엄청난 운동이라는 사실을 깨닫게 된다. 즉, 양궁보다 훨씬 더 몸을 건강

하게 만들어 주는 운동이 확실한 것이다.

기(氣)의 운용을 통해 본 전통 활쏘기

전통 활쏘기가 육체적인 건강을 키운다는 점에 대해서는 이미 널리 알려져 있어서 더 이상 거론할 필요는 없을 것 같고, 정신과 육체를 연

결하는 동양학적 관점에서의 '기(氣)'의 운용 측면에서 보고자 한다.

우리의 전통활은 활시위를 최대로 당겼을 때 당기는 손이 얼굴을 지나쳐 뒤쪽 어깨 위 귀밑까지 당길 수 있는 한 최대한 당기게 되는데, 양

궁이 얼굴까지만 시위를 당기는 것과 크게 대비되는 특징이 있다. 최대한 당긴 상태에서도 마지막 순간 화살을 놓아 보내는 '발시(發矢)'의

순간은 시위를 쥔 손을 더 뒤로 잡아 빼면서 시위를 놓게 되는데 이런 행위를 '가슴 뽀갠다'고 말한다. 가슴을 뽀개어 열듯이 활짝 열어제치

는 형태를 취하게 되는 것이다. 이것이 양궁과 다른 전통활쏘기 국궁의 사법(射法)이다.

가슴을 뽀개듯 열어 제치는 행위에는 동양학에서 말하는 '기(氣)'의 운용측면과 연관되어 있다. 옛날에 생활 풍속으로의 활쏘기는 '활 기운'

을 받아들이는 것과 밀접한 관계가 있었다고 한다. 활의 기운이라 함이 생소하게 들리겠지만 활을 많이 당기면 근육에 힘이 붙는 '궁력

(弓力)'과 다르다. '활 기운'은 우주자연의 기운이 활이라는 매개체를 이용해 나의 몸에 들어오는데 생명력을 기르는 기운이다.

우리 조상들은 자연에 순응한 삶을 중시하여 일 년 사계절 중 24절기(節氣)를 의미있게 지냈다고 한다. 춘분-청명-곡우-입하-소만-망종, 하

지-소서-대서-입추-처서-백로, 추분-한로-상강-입동-소설-대설, 동지-소한-대한-입춘-우수-경칩 등 오늘날에는 절기란 단어를 달력에만

표기된 용어로만 생각하고 그 의미를 잊고 살지만, 농경을 주로 했던 옛날에는 절기마다 행사를 벌이거나 그에 맞춰 음식을 먹거나 하는 각

종 이벤트가 있었다. 농촌에서는 당연히 절기에 맞춰 씨를 뿌리고 물을 대고 추수를 하는 등으로 아직도 중요하게 여기고 있지만 대도시 생

활에서는 절기를 중요하게 생각하지 않고 산다.

▲ 24절기각 ▲ 대한궁도협회 국궁 기장

사실 이 절기란 태양과 지구의 상관관계에 있어서 지축의 기울어짐으로 인해 일어나는 햇빛이 내리쬐는 일조각(日照角)의 표현이다. 그냥 1

년을 24등분 한 것이 아니라는 뜻이다. 태양의 주위를 도는 지구의 360도 공전에서 각 15도씩 나눈 것이 절기인데 그 때마다 일조(日照)량

이 변하고, 그와 관련하여 태양과 지구간 중력의 영향 및 지구의 자기장의 변화 等 우주자연이 일으키는 많은 변수가 스며들어 있다. 그러

한 절기마다 인간들은 그에 적절하게 적응하고 순응하는 삶의 지혜가 발휘되어야 순탄한 삶을 살 수 있게 되는 것이다. 그러한 우주자연의

변화는 인간을 비롯한 생명체에 큰 영향을 알게 모르게 미치게 된다. 바로 '절기 기운'이라 표현하는 보이지 않는 기운의 작용이다.

전통 활쏘기는 각 절기에 맞춰서 마을마다 대대적으로 행하였다고 한다. 우리의 활은 가슴을 활짝 열면서 밀고 당겨야 하는데 그 때 갈비뼈

의 빗장이 벌어지며 가슴이 열리기 때문에, 24절기 날에 맞춰 활쏘기를 하게 되면 그 때의 절기에 맞는 자연의 기운이 열려진 가슴 속으로

들어오게 되어 대자연의 건강하고 좋은 기운을 받아들이게 된다는 것이다. 계절 기운을 잘 타면 사계절 변화무쌍 한 일기에도 불구하고 건

강하게 기운차게 장수하면서 살아가게 된다. 노화가 깊어질수록 계절이나 절기가 바뀔 때 세상을 떠나는 노인들이 많다. 계절기운을 이겨내

지 못하여 그렇다고 들었다. 그런 차원에서 보면 '활 기운'이 장수의 해법으로서도 기능할 수 있지 않나 하는 기대감이 든다. 나이든 노인들

이 궁력(弓力)이 붙어 활을 당기고 건강하게 오래 사는 이유의 하나도 단순히 근육의 힘을 길러서가 아니라 활의 기운을 타고 잘 받아들였

기 때문이라는 것이다.

▲ 19세기 부인들의 활쏘기

이와 관련해서 전해 내려오는 다른 한편의 역설적인 금기(禁忌)가 있다. 여성들의 경우 임신 전의 여성들이 활쏘기를 못하도록 금하였는데

세찬 활의 기운으로 인해 임신이 잘 안되기 때문이라는 것이다. 마치 활을 든 아마조네스 같은 여전사들의 이미지가 그려지는데 그래서 임

신이 더 이상 안 되는 중년부인이나 임신이 필요없는 기생들만 활을 쏘았다고 한다. 물론 과학적으로 입증되기 어려운 내용이겠지만 기(氣)

의 운용 측면에서 '활 기운'이 가지는 의미를 생각하기에는 특별한 내용이라 하겠다. 실제로 전통마사지나 지압치료에서 갈비뼈인 늑골

(肋骨) 사이사이를 문질러 주면 '화기(火氣)'가 빠진다고 하여, 특히 중년 여성들에게 많이 시술되곤 한다. 살아가면서 맺히는 한(恨)이나 울

화(鬱火)의 해소에 좋기 때문이다. 전통 활쏘기가 중년부인들에게 더 좋은 운동으로 자리매김 할 수 있는 좋은 자료가 되지 않을까.

이와 같이 우리의 전통 활쏘기에는 전래되고 연구되어져야 할 중요한 의미가 있으나 그에 대한 체계적인 연구가 이루어지지 않고 있어 안

타까운 마음이다. 과연 이러한 내용을 얼마나 많은 사람들이 들어나 보았을까. 이런 연유를 고려한다면 지금 여기저기서 행해지고 있는 다

양한 활쏘기인 사법(射法)도 다시 한번 재검토가 있어야 하지 않나 생각된다. 현대의 국궁은 대회와 승단을 목표로 맞춰져 있기에 점점 더

실용화되고 있기 때문이다. 군더더기 없는 손동작이 우선시 되고 보다 더 잘 맞추기 위한 실용적인 사법이 유행해지는 추세인 것이다. 그러

다 보면 '활 기운'이라는 차원에서의 고유의 사법은 사라지게 될 것이다. 왜 활을 머리 위로 들어 올려 양쪽으로 벌리면서 가슴을 열고 뽀개

라고 한 지를 이해할 수 없게 된다.

옛날 고구려가 각 지방마다 경당(經堂)이라는 국가기관을 설치하여 백성들에게 활쏘기를 가르쳤고, 조선시대 까지만 해도 향사례(鄕射禮)

가 지방마다 시행되었다는 역사적 사실(史實)에서처럼, 전통 활쏘기는 신분고하를 막론하고 문무(文武)를 따지지 않는 누구나 익혀야 할 생

활습속이자 중요하게 다루어진 오랜 전통이었다. 활을 사냥이나 전쟁에서의 도구나 무기로만 여겼더라면 활쏘기가 그렇게 대단한 전통이

되지 않았을 것이다. 활쏘기를 통해 도리와 예의를 익히는 심신단련의 수단으로 삼았기 때문일 것인데 그에 더하여 건강한 삶과 장수(長壽)

에 효과적인 운동이라는 사실을 감안하면, 전통 활쏘기 '국궁(國弓)'은 정말 대단하다고 생각하지 않을 수 없다.

'활쏘기' 카테고리의 다른 글

| 국궁 김연수 궁체 (0) | 2015.10.22 |

|---|---|

| 동방의 활 잘쏘는 민족 (0) | 2015.10.22 |

| 깍지손 보호대 (0) | 2015.10.19 |

| 과녁의 변천사(퍼옴: 2005년 국문연 세미나 자료) (0) | 2015.05.27 |

| 솔포 과녁 (0) | 2015.05.22 |